Hace unos días, mi compañera Juani se presentó en la oficina donde trabajo con un paquete de raspaduras que dejó indiferentes a los de veintipico para abajo, al mismo tiempo que destapó el tarro de los recuerdos de los treintañeros como un servidor, dejándonos la anécdota con cierto complejo de abuelos cebolletas.

Y es que resulta asombroso comprobar cómo un concepto que ha formado parte de la realidad cotidiana de uno desde pequeño, es totalmente desconocido para la gente que le rodea, sin necesidad de ser emigrante en Burkina Faso.

He investigado sobre el tema en cuestión en San Google, y después de no encontrar referencia alguna, he llegado a la conclusión de que el vocablo «raspadura», bien es un término castúo (ehtremeñu) con un ámbito de uso reducido al reino mangurrino (ciudad de Cáceres) en la edad de oro de mi generación y las precedentes (los años 70 y 80) -los años en los que, sin faltar casi de nada de lo necesario, tampoco sobraba, ni se tiraba nada-; o bien es una especie de «palabro» y fenómeno gastronómico engullido por el triángulo de Las Bermudas, y del que, de repente, por arte de magia, nadie recuerda haber oído hablar.

Sirva este artículo, por lo tanto, para hacer un llamamiento con homenaje incluido a los supervivientes de las raspaduras, a los que vieron E.T. por primera vez con menos de diez años en el «deenei» que no tenían aún, y a quienes la paga de 100 pesetas los domingos les cundía más, que un caramelo de toffe en la boca de un desdentado.

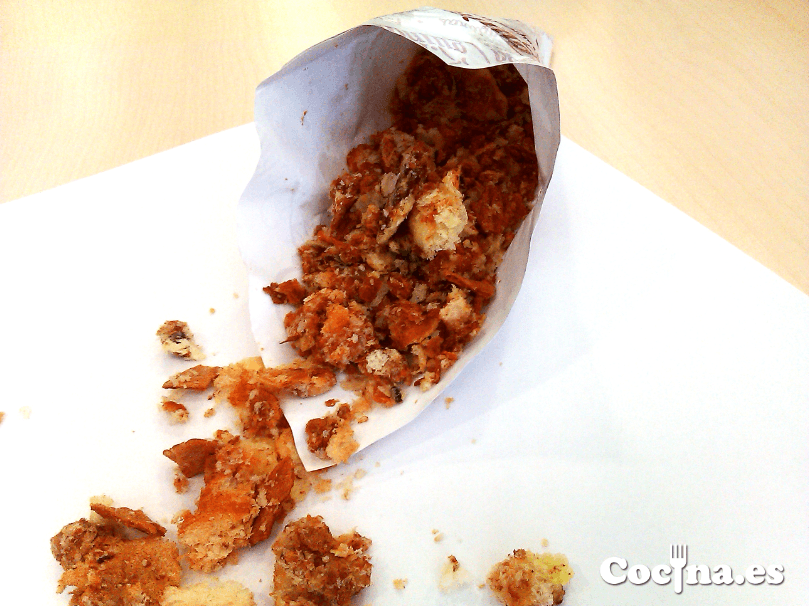

A ellos no hace falta que les explique qué eran y qué son, de hecho, las raspaduras, ya que por lo visto, se siguen vendiendo aún en algunas pastelerías de mi ciudad. Al resto, os diré que las raspaduras en mi tierra nada tienen que ver con el jugo de la caña de azúcar, conocido así y como panela, o piloncillo, en muchas zonas de Latinoamérica. Las raspaduras de las que yo hablo se servían en cartoncitos de mayor o menor tamaño dependiendo de la simpatía del pastelero, y en ocasiones, eran la única forma que tenía un niño de comer un cuarto de kilo de pasteles con tres moneditas de 5 pesetas.

Sí, las raspaduras eran las sobras, los restos de los pasteles rotos comibles, pero no aptos para ser vendidos. Las raspaduras eran el bendito error del dependiente de una pastelería, al coger un pastel de chocolate con sus pinzas, y romperlo en dos pedazos. Las raspaduras eran los trocitos de hojaldre que se desprendían de las milhojas, las almendras y los piñones que recubrían las tartas de cumpleaños caseras, la cobertura de chocolate de los petisús (mis pedazitos preferidos), las rodajas de plátano de las bananas, las dulces amputaciones de los delicados trabucos de coco, las cortezas de azúcar de las roscas de Málaga, etc.

Y es curioso, porque a pesar de no ser yo un fan despechado de los pasteles, y de no haber faltado nunca en mi casa los dulces caseros y de pastelería, hoy recuerdo como pequeños ritos gloriosos, los días en que mis amigos del barrio y yo asaltábamos la confitería de turno antes de entrar en el cine para comprar cartones de raspaduras. Todo, cine y pasteles desmigajados, a razón de una sola paga dominical. Echen cuentas.

Paseada alegremente mi cofradía de santos recuerdos, como diría Sabina, lo cierto es que el tema de las raspaduras me ha hecho reflexionar, y sin llegar al extremo del fenómeno de los sustancieros y la cocina de crisis, pienso hasta qué punto no será culpable la crisis de que hoy en día en algunas pastelerías se vuelvan a vender raspaduras, o como se llamen en vuestras respectivas ciudades; y si después de muchos años de abundancia, no tendrán también los periodos de cierta carencia la ventaja de hacernos apreciar el valor de las pequeñas cosas, de los detalles. Entiéndaseme…

¿Y tú?, ¿sabías qué eran las raspaduras?

Muy bien escrito. No sé a qué precio andarán ahora las raspaduras, lo que estoy seguro es que más de uno se llevaría las manos a la cabeza al comprobar que aquel pastel que hace solo once años rondaba las cien pesetas, ahora rondan las doscientas cincuenta, si no más. Comprar una docena de pasteles en estos tiempos te puede costar más de 20 euros. En estas condiciones lo mejor es preparar un buen roscón casero para el cumpleaños y si es para darse un homenaje propio, de esos que no tienen porqué ser contemplados por nadie… una buena ración de raspaduras.

Yo conocía las Raspaduras, pero no precisamente por haberlas comido, sino de oídas. En mi «pueblo», Plasencia, no recuerdo que vendieran Raspaduras de pasteles, pero tu artículo me ha traído buenos recuerdos de infancia.

Eres un crack Ricardo. 😉

… y hablando de dulces que comíamos de niños. ¿Conocíais los huevillos o huevecillos?

http://huevillos.recetascomidas.com/

Huevecillos por mi zona, aunque nosotros los tomamos empapados en leche azucarada. A mí no me gustan demasiado, la verdad 😉

¡Tiene huevecillos, oiga! Pues no lo había escuchado para referirse a las raspaduras, Manu. Muchas gracias por la aportación. Un saludo.

No, no, yo digo los «huevillos» que decía Susana. Lo de las raspaduras nunca lo había visto. Sorry por la confusión 😉

En Plasencia lo que se llevan son las raspaduras de cerezas en verano… Gracias por tu comentario que, por supuesto, no merezco. Tú sí que eres una cracka! 😛 Por cierto, nuestros lectores echan de menos tus recetas. Un beso, Susana.

Recuerdo perfectamente las raspaduras de la pasteleria que había en Dr. Fleming. Estas no eran las «raspaduras» de los pasteles, sino pasteles cortados por mitades. Por 25 pesetas, un cartón con pastel y medio (aprox). Con los amiguetes, llegamos a comprar hasta 200 pesetas en raspaduras, lo que equivalían a unos cuantos pasteles enteros (del día anterior se entiende).